2026年2月現在、この講座は開講しておりません

◆音楽語法の実際 16世紀~17世紀の音楽理論とその実践への応用

16世紀から17世紀の音楽理論・演奏論を多角的に学びながら実践に応用する試みです。古楽レパートリーの本当の魅力を知り表現するには、彼らが残した音楽理論書などを通して、現代とは異なる発想や視点を多角的に学ぶ必要があります。この講座で学ぶ多様な音楽理論科目は、ルネサンス・バロック期のあらゆる音楽家が修道院付属音楽学校などで学んだもので、現在でも欧米の古楽科等では必須科目となっています。

音楽教育や演奏の現場の歴史を通して育まれたこれら作曲や即興演奏のための理論は豊かな演奏表現を妨げるどころか、古くて新しい演奏解釈へのアイディアにも満ち溢れています。ただし、これらの音楽理論は実践に応用してはじめてその価値が見え、実践を通してその意味もわかります。また、旋法・対位法・即興といった別々の角度からのアプローチし統合する中でより大きな果実に育つのです。

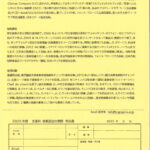

【本講座の講師と受講内容の概要】

《旋法》辻康介:ソルミゼーションと教会旋法

《対位法》福島康晴: 古典対位法とプロポルツィオ

《即興》 曽根田駿 :ポリフォニー即興、ディミニューション、通奏低音

各講師が得意分野を担当し、多角的な視点から取り組みます。

*座学と演奏を半々に配分したイメージで講座が進みます。

- 1回2時間のクラスを合計18コマ(各講師6コマ)行い、受講最終日に発表会を行います。

- 取り扱う曲は受講生の専門、演奏可能な楽器や声種により選び、年間を通し講座全体で取り組みます。

- 本年度修了後、希望者は次のレベルの2年次クラスを継続することが出来ます。

【対象】アマチュア音楽家、音大生または音大卒業生、プロの演奏家、音楽教育に関わる人など。何らかの楽器が演奏できるか、合唱において各パート内でのユニゾンが無理なく歌えるレベルが求められます。

【場所】聖グレゴリオの家 ハッチハウス、チェンバロ室、聖堂(発表会)

【日程】各回とも火曜日 (全18回)+ (発表会)

①13:30~15:30 ②16:00~18:00 ③18:30~20:30

受講料:146,300円+ 維持費5,500円(いずれも消費税込)

分割での支払いも相談に応じます

なお、受講者が4名未満でしたので開講できませんでした。

各講師プロフィールはこちらからご覧いただけます

2024/25年シーズンの発表会(2025年6月24日開催)の様子は